Détection et Étude de la Fracturation par approche HYdrologique, GEOmorphodynamique, GEOlogique et GEOphysique

![]()

![]()

DEFHY3GEO is co-financed by the European Union with the European regional development fund (ERDF) and by the Normandie Regional Council.

L’érosion du trait de côte en Normandie a pour origine trois phénomènes principaux : la météorologie marine, le retrait des sédiments – avec, par exemple, pour conséquence leur dépôt (acrétion) en zone navigable - et l’anthropisation du littoral. L’évolution de ces phénomènes semble par ailleurs se dessiner défavorablement.

Dans ce projet, nous proposons d’étudier la fracturation des falaises littorales sous l’influence de l’hydrologie marine et de plateau. Nous nous intéressons plus particulièrement aux falaises à parois verticales de Normandie composées de craie (Seine-Maritime, Pays de Caux) et de calcaire (Calvados, Bessin), où la fissuration peut être particulièrement importante. La compréhension de ce phénomène contribue à l’explication et à l’identification des facteurs accélérateurs de l’érosion des falaises et du déclenchement de mouvements de masse (effondrements brutaux, éboulements, chutes de blocs, …), et par conséquent, du recul du trait de côte normand.

Notre problème scientifique est que, bien que le contrôle majeur des processus structuraux sur l'érosion des falaises soit largement reconnu et que les facteurs exogènes (marins, continentaux et anthropiques) soient bien identifiés, la question de leurs contributions respectives dans le déclenchement des mouvements reste ouverte. Nous proposons donc de déployer, d’une part, une méthodologie de mesures de la surface du plateau, des parois verticales et du platier et, d’autre part, plus en profondeur au sein du massif. Les moyens déployés nécessitent des techniques aériennes, de monitoring de surface dans la fracturation des argiles, et d’imagerie géophysique au sein du massif. La mise en place de ces techniques et d’une méthodologie adaptée devra permettre une meilleure compréhension du transit de l’eau dans ce système.

Notre méthodologie sera appliquée à différents sites de recherches retenus (voir annexes de présentation des sites) (1) pour la diversité des mécanismes (écroulements, effondrements, chutes de blocs) et représentatifs d’environnements aux lithologies contrastés (différents faciès de craies et de calcaires), (2) la disponibilité de bases de données plus ou moins continues de nombreux paramètres sur des périodes de temps supérieures à 5 ans, (3) l’existence sur chacun des sites sélectionnés d’un réseau de surveillance performants pour l’acquisition des données de base (imageries, climatiques, hydrologiques, etc.) et (4) la possibilité de poursuivre aisément le développement et les tests sur des sites sans contraintes majeurs. Ainsi, en favorisant une synergie entre des partenaires issus de communautés différentes (géomorphologues, géophysiciens, hydrogéologues, mécaniciens des sols, modélisateurs, …), le projet DEPHY3GEO offrira un cadre ouvert et structuré pour le développement d’une stratégie en matière de détection et d’étude de la fracturation pour une meilleure définition de la cartographie de l’aléa recul du trait de côte.

● WP0 : Coordination du projet ;

● WP1 : Caractérisation de l’hydrologie et de la fracturation par combinaison de méthodes de télédétection, géophysiques, géotechniques et géomorphologiques. Il s’agira d’étudier les processus déclencheur à l’échelle d’un ou plusieurs site(s) particulier(s) ;

● WP2 : Détection/caractérisation de cette fracturation à grande échelle grâce à des méthodes multi-spectrales ;

● WP3 : Évaluation, modélisation et cartographie de l'aléa afin de définir les les secteurs de fortes susceptibilités et le zonage de l’aléa ;

● WP4 : Dissémination et valorisation des résultats.

Tâche 2.1 : Détection automatique et/ou semi-automatique de la fracturation sur le plateau et les parois verticales [INSA, Cerema]. Dans un premier temps, une bibliographie et un état de l’art sur les méthodes existantes dans des domaines connexes sera réalisée. La constitution d’une base d’images acquises dans le visible et l’infrarouge thermique sera nécessaire. Dans un deuxième temps, des algorithmes de classification/détection/segmentation seront choisis et évalués, à l’aide des bases de données obtenues. Les caractérisations des fissures seront alors abordées et les méthodes mises en place.[THESE 2 Cerema/Insa, C. Le Guyader, R.Antoine, C.Heinkele, P. Charbonnier]

Tâche 2.2 : Prise en compte de la fracturation pour la modélisation hydrologique des milieux poreux. Les données issues de la détection automatique de la fissuration (Tâche 2.1) et les données issues de l’AXE 1, tâche 1.1 et 1.2 pourront être prise en compte pour l’élaboration de modèles numériques hydrologique des milieux poreux. [POST DOC 3 INSA 1, Ioana Ciotir / Raphaël Antoine / Antoine Tonnoir] (pour décrire l’infiltration d'eau dans les sols). Ces modèles seront mis en oeuvre afin de caractériser la géométrie des écoulements (transversaux selon fracturation, horizontaux selon la stratigraphie). De même, les données géotechniques et géophysiques seront prises en compte dans les modélisations hydromécaniques [POST DOC 4 LETG, Olivier Maquaire] et dans l’évaluation du recul des falaises [POST DOC 5 LETG-UNIL, Stéphane Costa]

Dans ce projet, nous proposons un modèle variationnel mutualisant l'information encodée par ces deux modalités. Il repose sur la décomposition indépendante des images originelles d'une même scène - infrarouge thermique et visible - en la somme d'une composante contenant les fissures obtenue à l'aide d'un opérateur de type variation totale directionnelle et d'une composante incluant l'information restante superflue pour l'analyse. La fusion des résultats obtenus indépendamment pour chaque modalité est ensuite réalisée par le biais d'une technique d'osmose.

- Délivrable majeur :

PYLGRIM. Accès au code de calcul : Github d'Antoine Tonnoir (Github A. Tonnoir/Pylgrim)

Articles dans des revues internationales

- G. Khayretdinova, T. Chaumont-Frelet, C. Gout, S. Kuksenko, Image segmentation with a priori conditions: applications to medical and geophysical imaging, Math. Comput. Appl. 27(2), 26, 2022.

- I. Ciotir, D. Goreac , J. Li and X. Zhang, A stochastic porous media Schrödinger equation: Feynman-type motivation, well-posedness and control interpretation, journal of Evolution Equation (25-5), 2024.

- A. Tonnoir, C. Fauchard, Y. Fargier, V. Guilbert, R. Antoine, PyLGRIM: Modelling 3D-ERI with infinite elements in complex topography context, Computers & Geosciences, Volume 192, 2024, 105685, ISSN 0098-3004, 2024. https://doi.org/10.1016/j.cageo.2024.105685.

- G. Khayretdinova, D. Apprato, C. Gout, A level set based model for image segmentation under geometric constraints and data approximation, Journal of Imaging 10-1 (2), 19p., 2024.

- G. Khayretdinova, C. Gout, A mathematical model for wind velocity fields reconstruction and visualization taking into account the topography influence, Journal of Imaging, accepted for publication, 10(11), 285, 18 p., 2024.

Communications

-

Combining reciprocity gap method and state estimator for source identification in an advection-diffusion equationAntoine Tonnoir (LMI, INSA Rouen Normandie) - DEFHY3GEO, communication journée MNSN.

-

Détection de fissures sur des falaises normandes à partir d'images aériennes bi-spectrales.

Zoé Lambert (CEREMA Normandie), Workshop/Conference 7th Rouen Math Modelling and Numerical Simulations, november 16, 2023. -

Wind velocity field and oceanic surface currents approximation and visualization from sparse data, Guzel Khayretdinova (INSA Rouen Normandie), congrès SMAI 2023, Guadeloupe, France.

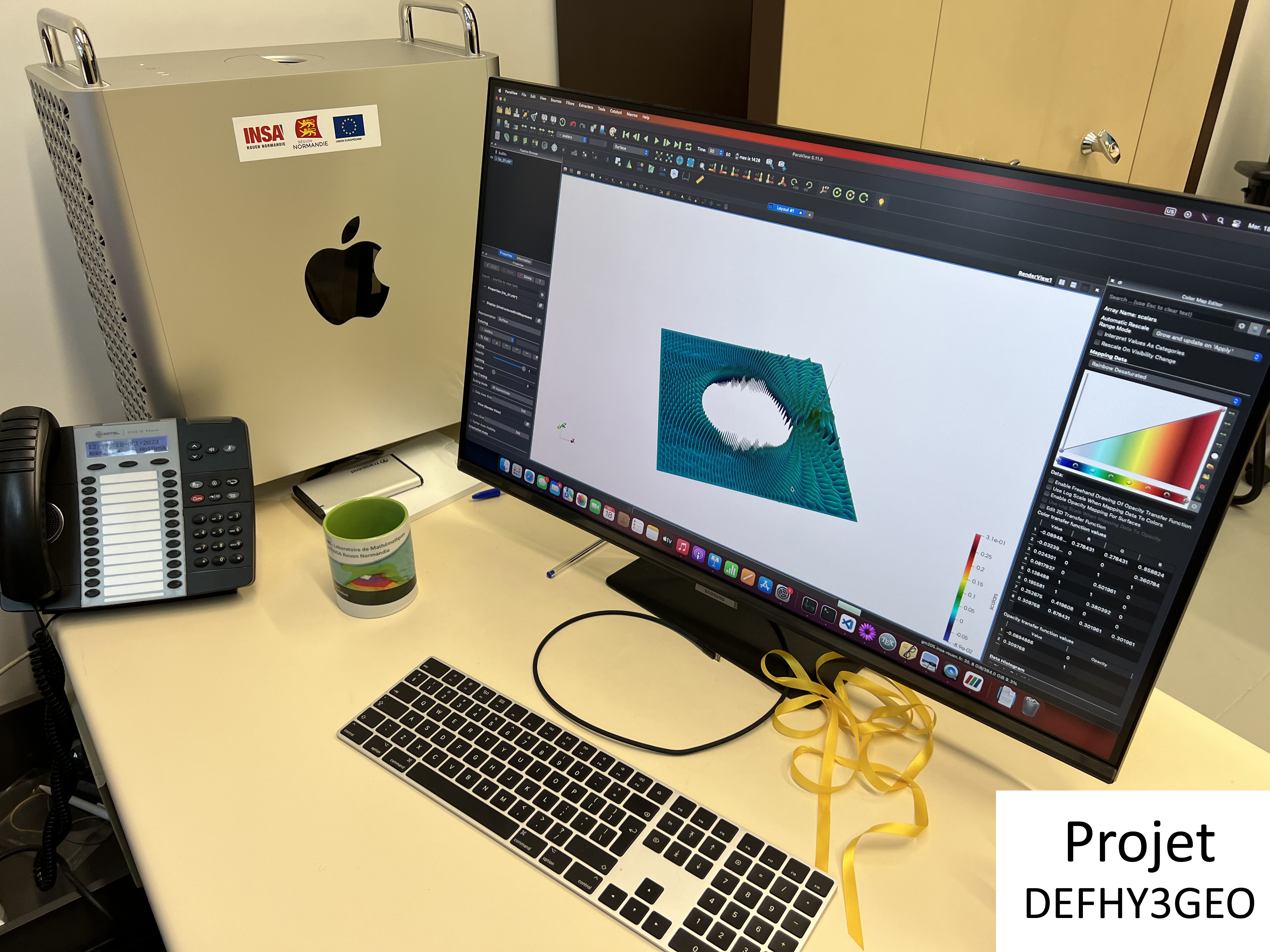

Source: Pylgrim - Antoine Tonnoir - Décembre 2024

|

Camera Infra Rouge Battery et Panneaux |

|

Station calcul (HPC) |

|

Ordinateur portable DEFHY3GEO |

|

Station Imagerie |

Financement : Région Normandie et Europe (ERDF)

Contacts scientifiques LETG : Olivier Maquaire et Stéphane Costa